不気味な洋館、呪われた事件を演じる二人の女優。

彼女たちに憑依したのは「役」なのか「霊」なのか

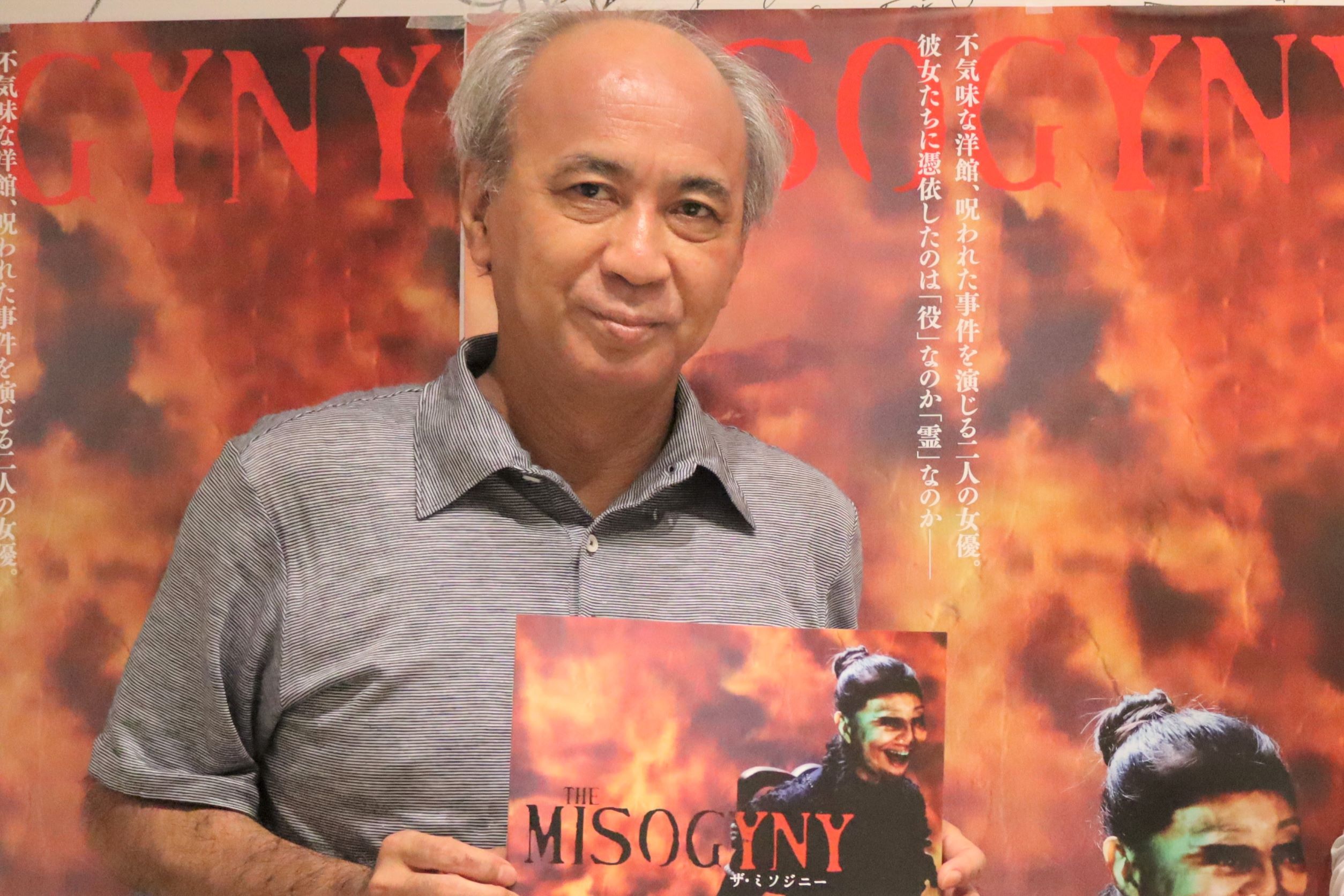

Jホラーの巨人・高橋洋監督長編最新作!

『リング』の脚本などを手掛け、Jホラーを語るうえで欠かせない人物であり、監督としても異色作を連発する鬼才、高橋洋の最新監督作『ザ・ミソジニー』が9月9日(金)よりシネマカリテほかにて全国順次公開中だ。

“Jホラーの父”鶴田法男が「高橋洋の最高傑作」と絶賛するなど、マニアを中心に高評価が広がる一方、「難解」という声も少なくない。賛否両論でじわじわと注目度が上昇している本作の公開を記念して、「cowai」では、高橋監督に単独インタビューを敢行!

さらに抽選で一名様にサイン入りポスターをプレゼントします(応募方法は記事の後半に掲載)。

高橋監督は90年に脚本家としてデビュー後、中田秀夫監督『女優霊』(95)『リング』(98)『リング2』(99)や、鶴田法男監督『リング0 バースデイ』(00)などの脚本を手掛け、 世界中にJホラーブームを巻き起こした。

04年に『ソドムの市』で初長編を監督。その後もコンスタントに監督作を発表し続け、18年は監督作『霊的ボリシェヴィキ』を公開。『ザ・ミソジニー』は4年ぶりの長編最新作となり、中原翔子、河野知美、横井翔二郎らが出演する。

『ザ・ミソジニー』本予告編

映画『ザ・ミソジニー』公開記念

高橋洋監督、単独インタビュー

――『ザ・ミソジニー』とても面白かったです。ともかく“異様なものを見た”という新鮮な驚きと不気味な怖さがあります。

高橋洋監督: ありがとうございます。

――例えば、子供の時に、テレビでひっそりと放送されて見ていたら、よくわからないけど、「あれは、いったいなんだったんだ」って絶対にトラウマになるかと。

高橋: 確かにこの作品には、昔、テレビで“変なものを見た”という感覚とか、自分の映画体験の根っこにあるものが詰まっているのかもしれないですね。映画って、そういう感触なんだっていう。

――過去の高橋監督の作品にも、そうした映画の原体験的な感覚はあったと思いますが、今回の『ザ・ミソジニー』においては、今まで以上にそれが濃厚に感じられます。それでいて同時にホラーとしても空気感が抜群に怖い。これほどまでに個性的な作品を今の日本で作り、公開、鑑賞できることはそれだけでも貴重な体験と思いますが、この作品はどのような経緯から生まれたんでしょうか。

高橋: まず主演の河野知美さんが自ら映画をプロデュースするというプロジェクトを立ち上げまして。第一弾が『truth ~姦しき弔いの果て~』で、第二弾として、僕に声をかけてくれたんです。そして河野さんが中原翔子さんとの共演を希望して、女二人の物語という、ざっくりした枠組みで動き始めたんです。

――では今のようなストーリーになったのは、高橋監督が一人で考えた?

高橋: 内容自体は、河野さんは僕にお任せだったんですけど、ただ、この2人の女優がいる時点で世界観はある程度決まってくる感じですね。

あとは、河野さんがエグゼクティブプロデューサーの立場でロケ場所を、つまり映画に出てくるあの洋館を見つけてきてくれたことですよね。シナハン(シナリオハンティング)に行ったら、もう素晴らしくてね。あの洋館に合わせて物語を作っていったんです。

――前作『霊的ボリシェヴィキ』も舞台が一か所でした。

高橋: ある場所に限定して「何を呼び起こすか」みたいな物語は、確かに重なり合っている部分がありますね。ただ、今回はその辺りのインスパイアは女優あるいは製作者の側から提示されていましたね。

――そこに刺激を受けて物語を作り込んでいったという感じでしょうか。

高橋: そうですね。

――『霊的ボリシェヴィキ』とはテイストが違うものの、これも一種の実験というか

高橋: まあ、実験ですよね。お芝居をするという形での実験を、あの二人がやっている、いうことですね。

――これは現実なのか幻覚なのか、いい意味での曖昧さと、同時に今ここで何かが起きているというリアルな緊張感、臨場感が感じられます。

高橋: 『霊的ボリシェヴィキ』で、河野さんも参加してくれたんだけど、オーディションをやったんですよ。その時、「自分の怖い体験」を一人一人話してもらったんです。あの映画は「百物語」というテーマだったんで、どんな風に自分の体験を話すのかっていうのを見せてもらうためにやったんですけど、俳優さんって不思議な体験をしている人がけっこういる。それもかなりの割合で「これ、舞台の時の話なんですけど…」って切り出してきて、どうやら映画の現場より、舞台の方でおかしなことが起こっている。やっぱり生身の人が芝居を演じている時って何か怪しいんだなって、その感触は覚えていました。今回は舞台というか、厳密には舞台ではないんですけど、あの屋敷を仮の稽古場として、そこで演じてみることによって、違う次元の扉を開いてしまう、みたいなお話を考えたんですね。

――舞台というと、やはり観客の前で生の芝居を演じるため、より何かが起きやすいということでしょうか。

高橋: 客席に人がいる場合ももちろんあるんですけど、今回の作品のように、誰もいないところで演じていても、それは例えば「一人遊びの時に何かが起こる」みたいな、独特の「何か」を呼び寄せてしまいそうな怖さがあるなって思いますね。

伝統的なゴースト・ストーリーで、

Jホラーのそもそもの原点に立ち戻った

――監督は本作におけるホラー演出をどのようにとらえていますか。

高橋: 『霊的ボリシェヴィキ』の時は、光がガンガンに当たって、差し込んでいる世界で怖いことが起こるっていうのをやってみたかったんですけど、今回は屋敷ものですから、やっぱり伝統的な、ゴシックな物語が持つ暗がりの想像力を生かそうと。屋敷の暗がりの中で、人と人との距離感から何かが立ち現れてくるみたいに見えるっていう、いわば空間の気配の映画なんです。『霊的ボリシェヴィキ』より、もうちょっと伝統的なゴースト・ストーリーで、Jホラーのそもそもの原点に立ち戻ったというか、そこが新しい試みだったとは思います。

――個人的には「血を吸う」シリーズのような、どこか日本的な洋館ホラーの香りを感じました。

高橋: 確かにそうですね

――その辺りは演出的に狙ったのでしょうか。

高橋: そうですね。あとは、衣装担当の藤崎(コウイチ)さんが、ゴシックな世界観を意識した衣装を投入してくれたことが大きい。あれは大変な贅沢をさせてもらって、普通にお金に換算したら、とてもじゃないけど我々の予算では追いつかないような衣装を用意してくれましたね。そのおかげで、今までの僕の映画だったら、ちょっと出せないような異様な感じが全編に漂ってます。

――確かに、衣装は、近年の日本映画の中でも異質な輝きを感じ、とても印象に残ります。これもロケ場所の洋館にイメージを刺激された成果でしょうか。

高橋: やはりロケ場所が見えてるって大きいですよね。あの洋館に合わせて、ホン(脚本)を書きましたし、かなり空間(のイメージ)が見えている中で、芝居を作ってますから。

――撮影もイメージ通りに進んだのでしょうか。

高橋: ええ、かなりイメージが見えてる中で、撮っていましたね。例によって撮影日数が少ないんですが(苦笑)。

――撮影は何日ぐらいですか。

高橋: 幸いにも洋館の近くに泊まり込みで(撮影が)できたので。ちょっと徹夜とかもやっちゃって、実質7日間ぐらいですね。

――なかなかハードですね。高橋さんの監督作品は非常に個性的でマニアックな作品が多いと思います。一方で、高橋さんは『リング』などのメジャー映画の脚本家でもあります。同じホラーというジャンルとはいえ、ある意味で両極端の作品に携わっているわけですが、脚本だけを依頼された時と、監督として脚本を兼ねる時とは、やはり脚本の書き方は違うのでしょうか?

高橋: 人の依頼で書く時は当然、ちゃんとしたプロジェクトの場合が多いですから、いわゆる商業映画ですよね。がっちりとした商業映画の場合には、もうみんながわかるものを(目指して書きます)。わかっていれば、そのオーダー内容をちゃんとクリアしてるぞっていうのはプロ意識でやるんです。でも、自分が撮る時ってのは大変低予算のインディペンデントで、けっこう自由な裁量が効く。プロデューサーというか、お金を出してる側もだいたいおまかせでやらせてもらうことが多いので、通常だったら娯楽映画として、関節がピシッと入っていないといけないような物語を、もうそういうの面倒くさいから抜いちゃうみたいな(笑)。関節外して、本質だけぼーんと差し出すみたいな作り方をしました。そういう時でもないと絶対にできない作り方なんで。そういう(映画を撮る)チャンスが来た時は、それでやるっていうことですかね。

――個人的には『ザ・ミソジニー』は、ストーリーで楽しむというより、ビジュアルのイメージの連鎖で感覚的に見ていくと、すごく面白いと思いました。一方で、メジャー作品を見慣れた人には、どうしてもストーリーを追ってしまい、難解に感じるかもしれない。

高橋: そうですね。感覚的に見てもらえるといいのですが。

――もちろん単に難解な実験映画ではなく、ぐいぐいとキャラクターやシチュエーションに引き込まれるのは、やはり独創的なビジュアル・イメージを根底で支える、卓越した脚本の力があると思いますが。

高橋: そこのテクニックは駆使しているつもり…ではあるんですけどね。ただ、なかなか塩梅が難しいですね。

『CURE』のクリーニング屋で登場する

“赤いドレス”に対抗しようと思って(笑)。

――本作には非常に印象に残るビジュアル・イメージがたくさん出てきます。例えば炎のイメージ。前作もあったんですが、今回のポスターに炎のイメージを使っているのは、どんな意図があるのでしょうか。

高橋: 僕の中で、いつもテーマとして“地獄”が出てきます。その地獄というのは、どこか遠い異界にあるんじゃなくて、今生きている、この現在の時空の中に同時に介在しているという、そういう感じを出したかった。具体的には、かなりローテクなんですけど、プロジェクターから映像を壁に直(じか)当てしてます。

――映像を当てる、今でいうプロジェクション・マッピングに近いものですか。

高橋: そうですね。あのポスターで使った、炎の映像も直当てです。直当てじゃないと、やる意味がないっていうか、お金がない中で変に合成をやっても、説明的な画にしかならない。だから、その場で起きていることみたいに見せたいから直当てにする。あの顔もそう。顔にはいろんな人の写真とか動画を、顔に直当てするんです。

――なるほど。あの異様さは複数の画や映像がその場で生でミックスされて生み出された結果なのですね。

高橋: 合成で作り込んでも、あの感じは出せない。本当に目の前でこう、何か皮膚が違うものに変貌するみたいな感触です。それを出せるのは、直当てなんですよね。

――他の映画監督の作品でも、直当てはあまり見ない技法です。

高橋: 海外でも、みんな合成ですよね。

――得体のしれない不気味さはそうした独自の画づくりから生まれるのですね。画のインパクトと言えば、本作に登場する「赤い服」はJホラーの定番のイメージです。あえて、それを今回使用した意図を教えて下さい。

高橋: あれは、先ほど話した衣装の藤崎さんが持ってきたものなんですけど、もう見るからに異様なんですよね。たまたまサブ(の衣装)で持ってきたらしいんですけど、あまりにも強烈なんで、これで何かしようって。「この衣装のためにシーン作りましょう」ってことになったんです。

――衣装のためにシーンを作るとは凄い話ですね。

高橋: で、シナリオを書き換えて、ああいう形に、何か夢の中で目が覚めたら吊ってある…みたいにやったんです。

それまで僕は幽霊系の衣装はずっと白と決めてたんですよね。「赤い方の衣装は黒沢(清)さんがやってください」って(笑)。黒沢さんがこだわってるから、そこは触れないようにしようと言ってたんですけど。今回、藤崎さんがあんな強烈な衣装を持ってきてくれたんで、これはもうやるしかないって。だから『CURE』のクリーニング屋で登場する赤いドレスに対抗しようと思って(笑)。今回はちょっと頑張ってみたんです。

――そんな異質な衣装を着こなす役者さんというか登場人物も、ミステリアスで独創的です。脚本や演出では、どのような形でキャラクター造形を行ったのでしょうか。

高橋: それまでは、わりと登場人物の輪郭を固定した、通常のドラマの作り方でやっていたんですけど、今回は極端にやってみようと思って、さっきお話しした通り、“関節を外す”ことにしました。キャラクターの関節を外してしまって、一人の登場人物なんだけど、複数の人格が入れ替わっているみたいに見えるようにしました。人物かがそこにぼうっと立っている。実は何者かよくわからない。俳優さんたちともそういう話をして、「今演じてるのは誰か」みたいなことを、決めないでやってほしいってお願いしたんです。それは、僕にとっては全く新しい試みで、面白かったですね。

――演じる女優さんはそんな監督の指示にどんな反応だったんですか。戸惑いはなかったんでしょうか。

高橋: まあ、面白がってもらえました。根拠を決めないで演じるということを受け入れてもらいました。

――高橋組で普通のことをやってもしょうがないという。

高橋: 冒頭の、一番最初のシーンで、奥の階段から河野さんが下りてきて近づいてくる時、河野さんが(演じているのが)何者なのか実はわからない。それは女優のミズキなのか、それとも中原(翔子)さん演じる劇作家のナオミが勝手に生み出したイマジナリーフレンドなのか、それとも生霊なのか、何なのか、よくわからない、そういうものとして階段から下りてくるっていうことをお願いしたんですよね。だから、本当に空っぽでいいって。空っぽな人が下りてくる感じですよね。

――たぶん、こうしたキャラも理屈で見ていくと、わからなくなるけど、感覚的に見ていくと不思議とキャラにも納得できて、世界観にも引き込まれます。

高橋: 理屈で考えると、確かにいろんな矛盾に当たりますよね。そこで引っかかってしまう。

女は執念深く祟っているー

そういう女性観ってどうなの?みたいに批判されたりすることが多かったんで。

あえてそういうタイトルに

――自分なりに解釈をしていくことで、この映画に仕掛けられた様々な要素が見えてくると思います。例えば、タイトルの『ザ・ミソジニー』にしても、映画を見る前と、見終わった後だと、解釈が変わると思います。

高橋: まあ、ぱっと見聞きした人の中には、「すごいミソジニストの男性が出てくるホラー映画?」みたいなイメージを抱く人もいると思いますよね。

――そういう解釈もあるんですね。

高橋: 今回、女二人のちょっとおぞましい関係を描くお話を書いている時、なぜかミソジニーっていう言葉がふっと浮かんだんです。「ミソジニー」っていう概念は以前から知っていましたが、初めにテーマとしてミソジニーを考えていたっていうより、音の響きとして、そのカタカナ4文字が気持ち悪い、なんかおどろおどろしいなっていうことで付けてみたんだけど、意外にしっくりきたという。

――なるほど。

高橋: よくよく考えてみると、この映画でやりたいことって、別に女性蔑視とか女性嫌悪ではなくて、女性自身がはらんでる、おぞましいものとどう向き合うのか。それは決してネガティブなものとは言い切れない、その人の持ってる強さでもあるかもしれないぞっていう、そういう複雑な意味合いが込められています。だから、ミソジニーという言葉を拡大解釈をしている。いわゆるフェミニズムの文脈で使う言葉とはだいぶずれてますけど、そもそもがそれぐらいの意味合いもはらんでる言葉だからこそ、女性嫌悪だったら女性嫌悪と言えばいいのを、あえてミソジニーっていう言い方をしてきたんじゃないかって思いますね。はらんでいるものがでかい感じがする言葉なんですよ。

高橋: 昔からJホラーって、幽霊が出てくるけど全部、女ばっかでね(笑)。男が死んだらそれで終わりなのに、女は執念深く祟っているという、そういう女性観ってどうなの?みたいに批判されたりすることが多かったんで。まあ、あえてそういうタイトルにしたって部分はあります。

――確かにJホラーもそうですし、特に高橋さんの手掛けた脚本では、女性が主人公か幽霊が多いですね。原作付きとはいえ『リング』シリーズはもちろん、若手の頃の『女優霊』や、塩田明彦監督のOV『露出狂の女』などの脚本も、女性に対する未知の畏れというか、深い業や情念のようなものが、最終的には祟りや怨念になりかねないほど、おどろおどろしく掘り下げられています。

高橋: そう言われてみれば、そうかもしれません。

――今回の、二人の女優の間に、男性が一人入っているというバランスも面白いですね。

高橋: 一人、男性を絡ませてほしい、しかもヴィジュアル的にもかっこいい人がいいというのは、プロデューサーからの要請だったんですけど、それはそれで新しいチャレンジだったと思います。

高橋: でも結果的に、(演じた)横井翔二郎さんはとても(存在感が)強い俳優さんで、普通、女二人があんなに個性が立っていたら、男は太刀打ちできないっていうか、どうしたってサブに回ってしまうんだけど、全然、意に返さず、存在感が際立っていたので、非常に良かったですね。

――先程からお話を聞く限りでは、現場ではいろいろ制限があったとはいえ、かなり意図通りに撮れたと感じますが。

高橋: まあ、そうですね。だいたいは(うまく撮れた)。もちろん時間があれば…と思うシーンはたくさんあります。

――苦労した点や、手間がかかったシーンは?

高橋: 一番大変だったのは、スライド映写をしながら会話をするところですね。あそこはスライド映写が切り替わるごとに光の状態も変わるので、それを繋がなきゃいけない。だから何回も何回もスライドの映写機のカシャッて切り替えるタイミングだけ合わせて、同じ芝居を撮って重ねました。そうしないと、スライドの映写が人物の顔にもかかってますから、変わった時に、そこをきちんと揃えなきゃいけない。ちょっと信じられないぐらい面倒くさいんですよ。でも、やった甲斐はあったシーンになりました。

――“生首”とか、けっこうベタで王道なホラー演出もあります。

高橋: 本当はそういうところにこそ、もっとお金をかけて、やるべきなんですけど(笑)。ちょっと簡易的な表現しかできなかったんですね。でも、抑制の効いたシックな画ばかりを撮りたいわけではないので、下品なこともやりたい(笑)。ただ、さすがアメリカ映画っていうのはそういう下品なところにこそ金をかけてる。

日本で、もっとお金のある商業映画で「生首を出したい」と言うと、大概「それはリアリティが保証できない」って嫌がられるんですよね。逆に、これぐらいの予算で、もう割り切って撮っている方がまだやれるんですよね。

――海外の映画だと、確かに、ここ一番で、生首とか、結構リアルに作り込んでるものがありますよね。

高橋: そうそう、日本でやろうとするとそこにお金かけられないから。やると、チャチなものになるって、みんな避ける。そういうことは結構ありますよね。

なかなか新人がホラーでデビューしにくい状況って、

僕や黒沢さんが、訳のわかんない映画ばっか作ってたから(笑)。

――最近の海外のホラーを意識されますか。

高橋: それは、新しいものがくれば必ず見ます。

見てて、やっぱりね、日本と違ってホラー映画が一定の、安定した市場を得ているなって。

アメリカも韓国も、特に東アジア圏って(ホラーの市場が)結構あるので。

日本はホラー映画に関して豊かな土壌があるはずなのに、なぜかお客さんが来ないんですよね。

たとえば『死霊館』とか、ああいうものが来ても、結局ちっちゃい規模での公開となって、一方で、隣の韓国だと大ヒットしてますからね。

なんで日本の観客ってホラーに対して冷たいのかなって。最近は、なかなか新人監督がホラーの新作でデビューできないし。

――一昔前は、日本でもホラーは新人の登竜門でしたからね。

高橋: そうなんですよね。海外はね、新人が活きのいい作品を持って出てきてるんで。ちょっと日本のホラー界は停滞気味だなって。

――おっしゃる通りですね。その辺はJホラーの生みの親の1人としては物足りない?

高橋: ちょっと反省モードに入っちゃうんですよね。清水(崇)君や白石(晃士)さんっていう、明らかに一番古い世代が作ったものをちゃんと更新してみせた人が登場してるんだけど、その先の担い手も、いるかもしんないけど、まだ「これだ」って作品が出ていない。なかなか新人がホラーでデビューしにくい状況を思うと、それって僕や黒沢さんが、訳のわかんない映画ばっか作ってたから(笑)。

――もちろん、そればかりでは(笑)。

高橋: だから、もうちょっと僕らが割り切って商業で勝負できるものを作っておけば、だいぶもっと状況は好転したのかなとか。

――ええ。

高橋: でも、その頃は僕もどんどん実験的な方向に突っ走ってたんで、ちょっとしくじったかなって(苦笑)。いろいろ反省しているんですよ。遅まきながら、こういうのもやるけど、もっともっとちゃんとしたエンタメもやらないとなって思ってます。

――たしかにホラーファンはそっちの方向も期待をしてますけど。

高橋: そうなんですよね。

――でも同時に『ザ・ミソジニー』のような作品もまた必要だと思います。

高橋: ええ、これはこれで。物語を追っていくんじゃなくて、感覚だけで見ていくみたいな映画のあり方は、決してお金はかけられないけど、コアな映画の在り方として、ちゃんとやっていかなきゃいけないと思います。

――その辺は今後も楽しみですし、このテイストと王道の両方、見てみたいなとは個人的に思います。

高橋: 本当にね、両方やれたら最高なんですけど。

――あと、『ザ・ミソジニー』のここを見てほしい、ようなところがあれば。

高橋: もちろん後半の展開とかは見てほしいけど、ネタバレになっちゃうんで…。さっきちょっとお話した、この映画の一番最初のシーン。中原翔子さんのナオミがブランコに座っていて、背後の階段からミズキが下りてくるっていう、実際の撮影順でもファーストショットのこのシーンがこの映画全体のノリを象徴している気がします。あのシーンを何の先入観もなく、真っ直ぐ見てもらって、この世界に入ってくれれば。

高橋: あと、細かい話ですけど、あそこで、キーンという耳鳴り音みたいなのを入れています。あの音は映画のあちこちで流させているんですけど、本当に効果音でキーン音というのが、「これだ」っていうのがなかなか見つからなかったんです。いわゆる耳鳴りのホワイトノイズみたいな音なんですけど、一般的なそういう音を乗っけても、味わいが出ないんですよね。それで実は、中川信夫監督の『憲兵と幽霊』で鳴っているキーン音を使っているんです(笑)

――えっ、そうなんですか。まさかの『憲兵と幽霊』の効果音とは。

高橋: そうなんです。昔の映画のああいう音は、本当に奥が深いというか、いい音なんですよね。最終的にこの音にたどり着いて、これ以上の音はないなってことで、使っているんですよ。

――ホラー的には、すごくいい話ですね。それにしても『ザ・ミソジニー』は音響効果にも凝っていますね。

高橋: キーン音だけが唯一、オリジナルの音じゃないんですけど、他は全部、音響の川口陽一君が作った音なんです。あれだけはどうしてもうまくいかなかった。

それ以外の音は川口君が本当にこだわってくれた。

高橋: 例えば、お母さんの幽霊が、広間を駆け抜ける、姿は見えないけど足音だけがするシーンでも、もう何回も音を録り直したんです。最初はハイヒール履いて、録音助手の女性に走ってもらうんですけど、どうも違うんですよ。生きた人間の足音にしか聞こえない。結局、最後は実に素朴というか靴を持ってカンカンカンカンカンカンて床で叩いて、その音を録って初めて「あ、人間じゃない。これだ」みたいにたどり着く。そういうことをやってました。

――では、最後にメッセージを。

高橋: いわゆるかっちりしたエンターテイメントの映画もすごい大事だし、自分自身も作ってみたいと思うけど、こういうコアな、通常のエンターテイメントでは体験できないような感覚を味わう作品も、低予算ながら作っていかなきゃいけないと思います。なので、映画っていうのは一種類じゃないんだっていう広い心で(笑)楽しみに(劇場に)来てほしい。ちょっと普段見ないものを経験してほしいですし、だんだんそういうものが淘汰されていくというか、何かみんな自粛してしまってばかりだとつまらない。本当は両方あってしかるべきですよね。『ザ・ミソジニー』ぜひ見て下さい。

――ありがとうございました。

高橋洋(たかはしひろし)プロフィール

1959年生まれ。90年に脚本家としてデビュー後、中田秀夫監督『女優霊』(95)『リング』(98)『リング2』(99)、鶴田法男監督『リング0 バースデイ』(00)などの脚本を手掛け、 世界中にJホラーブームを巻き起こした。

04年に『ソドムの市』で初長編を監督。その後『狂気の海』(07)、『恐怖』(10)、『旧支配者のキャロル』(11)と監督作を発表。 17年には黒沢清監督『予兆 散歩する侵略者』の脚本を手掛け、 18年は監督作『霊的ボリシェヴィキ』を公開。21〜22年は『うそつきジャンヌ・ダルク』、『同志アナスタシア』を監督し、オンラインで現在公開中。

<オマケ>

Q 死ぬ前に、一番最後に見たい映画を教えて下さい。

高橋洋: それだったら、やっぱり『戦艦ポチョムキン』かな。

戦艦ポチョムキン Blu-ray 〈新価格・普及版〉

高橋: 僕が8ミリ映画を撮り出すきっかけになった映画。高校生の時に観て。やっぱり高校時代は自分にとって一番懐かしい。あの頃に戻りたいなんて思ったり、一番強い執着がある時代なんです。

あの映画に出会った時の空気感とか、そういうものも込みで、あの時の感覚を最後に反芻したいかな。

“ポチョムキン”は基本活劇。活劇が好きなので、それをモンタージュによって作り出すという。あれが僕にとってはびっくりするようなことだったんですよね。

それまでのアメリカ映画のような、滑らかにカットがちゃんと繋がってて、その中でことが起こるっていう、そういうものが映画だと思っていたのに、これはショットとショットがぶつかりあっちゃって、ああいうことやっていいんだっていうのを知った時に、初めて8ミリ映画を撮って、コマとコマをぶつけ合わせてみたいっていう、実際、フィルムという物質ですよね、それをぶつけて繋げてみたいという欲望が生まれたんですよね。

【読者プレゼント】

映画『ザ・ミソジニー』公開記念

サイン入りポスターを抽選で一名様にプレゼント!

<応募方法>

応募締め切りは2022年9月24日(土)

応募方法は、WEB映画マガジン「cowai」twitter公式アカウント(@cowai_movie)をフォローし、該当するプレゼント記事ツイート( https://twitter.com/cowai_movie/status/1571154679274557440 )。

<抽選結果>

締め切り後に抽選を行い、当選された方に「cowai」公式TwitterアカウントよりDMで通知させていただきます。

当選品の色紙は宅急便で発送する予定です。(諸般の事情や、災害、キャンセル発生等やむを得ぬ事情で遅れる場合があります)

皆様のご応募お待ちしています!

【応募の注意点】

〇当選後に住所の送付が可能な方のみご応募ください(日本国内のみ有効)。個人情報につきましては、プレゼントの発送以外には使用いたしません。

〇当選品は映画配給会社よりご提供いただいたプロモーション目的の非売品扱いとなります。このため、傷や汚れ等があっても交換はできませんので、ご了承ください。

※非売品につき転売目的のご応募は禁止とさせていただきます。

〇当選のキャンセルが発生した場合は再度抽選を行う場合があります。

〇抽選結果や抽選経過に関して個別のお問い合わせには応じられませんので、あらかじめご了承ください。

次回予告

【緊急決定!】

『ザ・ミソジニー』応援企画

鶴田法男×高橋洋 スペシャル・ホラー対談

新たな読者プレゼントもあります!

フライヤー

『ザ・ミソジニー』サウンドトラック SOUNDCLOUDにて公開中

STORY

女優で劇作家のナオミ(中原翔子)は一夏借りた山荘で、かつて自分の夫を略奪した女優ミズキ(河野知美)を呼び寄せ、芝居の稽古を始める。題材となるのはある謎めいた母親殺しの事件だった。マネージャーの大牟田(横井翔二郎)と共にやって来たミズキは、母親を殺した娘の役を演じるにつれ、事件が起きたのはこの屋敷ではないかと疑い始める….。

※ミソジニー(英: misogyny):一般的には「女性嫌悪」「女性蔑視」と訳される。その根幹にあるのは、男性支配の秩序から女性が逸脱することへの強い抵抗や反発だとされ、広い意味での偏見や性差別とは異なる。男性のみならず、女性にも見られる心的傾向と言われる。

『ザ・ミソジニー』特報予告編

高橋洋監督作品

【作品概要】

『ザ・ミソジニー』

2022年/日本/77分/カラー/シネマスコープ/ステレオ/DCP/映倫G

出演:中原翔子 河野知美 横井翔二郎 浅田麻衣 内田周作 羽柴有吾 根津麻里亜 大橋将太郎 古山憲太郎

脚本・監督:高橋洋 企画・エグゼクティブプロデューサー:河野知美(古山知美) ラインプロデューサー:大日方教史 助監督:海野敦 撮影:中瀬慧 照明:玉川直人 音響:川口陽一 美術:山本直輝 スタイリングディレクター:藤崎コウイチ 編集:木田龍馬 音楽:長嶌寛幸

製作・配給:『ザ・ミソジニー』フィルムパートナーズ/屋号 河野知美 映画製作団体/Ihr HERz株式会社 配給協力・宣伝:プレイタイム

© 2022『ザ・ミソジニー』フィルムパートナーズ

■公式サイト:misogyny-movie.com

■Twitter:@TakahashiHorror

■Instagram:takahashihorror