再燃する国産ホラーブーム。

その歴史と本質を新たな視点で説き明かす画期的論考

Jホラー黎明期の1991年に生まれた、若手評論家・鈴木潤によるJホラー研究書「Jホラーの核心: 女性、フェイク、呪いのビデオ」(ハヤカワ新書) が10月22日(水)、早川書房より発売された。

“Jホラーの父”鶴田法男監督(インタビュー連載企画「Jホラーのすべて」掲載中)がXで「とても優れた研究と解説の1冊になっている」と絶賛するなど、早くもホラー界隈で話題を集めている。

注目度も急上昇する中、「cowai」では、鈴木氏に単独インタビューを敢行。Jホラー史を包括的かつ独自の視点でとらえた分析や理論は、ぜひとも本を手に取って読んでもらいたいため、ここではあえて鈴木氏の《ホラー映画ベスト10》を披露してもらった。

また、鈴木氏のサイン入り本を抽選で5名様にプレゼントします。詳しい応募方法は記事の後半に紹介。

《著者プロフィール》

鈴木潤(すずき じゅん)

1991年新潟県生まれ。開志専門職大学助教。新潟大学大学院博士後期課程修了。博士(学術)。

専門は映像文化論、メディア論。特に本邦におけるホラー映画における女性表象を研究している。

共著に『理論で読むメディア文化』『幽霊の歴史文化学』『グローバル・アニメ論』など。

INTRODUCTION

Jホラーの核心: 女性、フェイク、呪いのビデオ (ハヤカワ新書)

なぜ幽霊は「髪の長い女性」なのか、なぜ「ビデオ」が呪いを伝播させるのか/『リング』『呪怨』ほか黎明期の名作から『変な家』『近畿地方のある場所について』に至るまで、気鋭の映画研究者がジェンダー/メディアの観点でJホラーの本質を緻密に分析する。

目次

第1章 《ビデオ》

〇なぜ「呪いのビデオ」はレンタルビデオだったのか/『邪願霊』(1988)

〇「ビデオ」がもたらした若手の躍進/『ほんとにあった怖い話』(1991~)

〇レンタルビデオをめぐる欲望、そして反撃/映画『リング』(1998)

〇 「ビデオについてのビデオ」への変異/『ミステリー体験ゾーン 本当にあった怖い話』(1992/1999)

〇定番化する「ビデオ」と「貞子」/『リング』シリーズ

〇呪われ続けて、二十五年/『ほんとにあった!呪いのビデオ』(1999~)

第2章 《家》

〇ヒットの裏にひそむもの/映画『変な家』(2024)

〇大人の知らない団地/映画『仄暗い水の底から』(2002)

〇脱・団地化する団地ホラー/『クロユリ団地』(2013)

〇土地に染みつく穢れ/映画『残穢-住んではいけない部屋-』(2016)

〇主役はキャラではなく、家/『呪怨』シリーズ(2000~)

第3章 《女性》

〇「男性」をめぐる争い/『ミンナのウタ』『あのコはだぁれ?』(2023/2024)

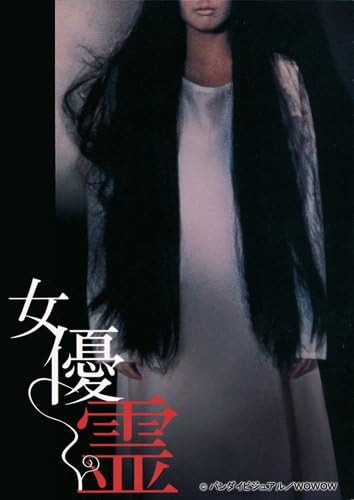

〇「映画」の恐怖の象徴としての「女性幽霊」/『女優霊』(1996)

〇美少女の「スターイメージ」と怪物性/『死国』(1999)

〇美しさへの執念/映画『おろち』(2008)

〇見世物としての「顔」/『新釈四谷怪談』(1949)ほか

〇「永遠にかわいい」ことの怖さ/映画『富江』(1999)

〇女の子同士の「おまじない」が「呪い」になる/『劇場版 零 ゼロ』(2014)

〇女性たちの悲劇の痕跡をたどるYouTuber/『オウマガトキFILM』(2020~)

第4章 《都市伝説》

〇恐怖の伝播と保存/『事故物件 恐い間取り』(2020)

〇Jホラーの立役者たちの実験的挑戦/『学校の怪談』(1994~)

〇異世界との接続回路としてのインターネット/『回路』(2001)

〇「説明不可能」との邂逅/『怪談新耳袋』(2003~)

〇ケータイがつなぐ女性の痛みと呪いの物語/『着信アリ』(2004)

〇「因習村」の虚実/「恐怖の村」シリーズ(2020~)

〇共同構築、複製、「魔改造」/「ネット都市伝説」三部作(2020~)

第5章 《フェイクドキュメンタリー》

〇「フェイクを全力で楽しむ文化」の濫觴/『放送禁止』(2003)

〇暗澹たるノスタルジー/『TXQ FICTION』(2024~)

〇考察との距離感/『フェイクドキュメンタリー「Q」』(2021~)

〇「キャラクター」がもたらす暴力と快楽/『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!』(2012~)

〇新たなブームの出発点、かつ最前線/映画『近畿地方のある場所について』(2025)

「Jホラーの核心: 女性、フェイク、呪いのビデオ」刊行記念!

注目の若手評論家・鈴木潤による《ホラー映画ベスト10》

10位. 海外作品『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』

(2018年、監督:マイク・フラナガン ※Netflix)

シャーリィ・ジャクスンの小説『丘の屋敷』を原案とした、2018年制作のNetflixオリジナルドラマ作品。主人公たちクレイン一家がヒルハウスで過ごした1992年と、彼らが逃げるように屋敷を飛び出してから26年の歳月が経った2018年という2つの時間軸を行き来しながら、ヒルハウスで一家が経験した恐怖の出来事と、一家が現在抱えている問題が描き出されていく。10話にわたる物語のなかで張り巡らされた伏線が回収されていく様は見事という他ないが、この作品で最も心を惹きつけられたのは、Jホラー黎明期の作品のように映像の細部として映り込んだり、あたかも生きている人間かのように平然と画面に映り込んだりする幽霊たちの姿である。

9位.『着信アリ』

(2004年、監督:三池崇史、脚本:大良美波子)

未来の自分自身から携帯電話に着信が入り、その日づけどおりに死んでしまうという「死の予告電話」の都市伝説をめぐる本作は、「Jホラー」を特徴づける様々な要素――すなわち都市伝説、女性幽霊、身近なメディアがもたらす恐怖――を一度で効率よく摂取できる、さながら「Jホラーのファストフード」である。しかも、第一作の主人公・中村由美は「見る」ということ、とりわけ「覗き見る」ことにトラウマを抱える女性として設定されている。女性幽霊の見た目といった表面的な要素ではなく、Jホラーの本質のひとつである「見ること/見られること」をめぐる恐怖を見抜き、主人公の設定に盛り込んだプロデューサー・秋元康の慧眼に驚くばかりである。

8位.『呪怨』シリーズ

(2000年~、監督:清水崇ほか、脚本:清水崇ほか)

立ち入っただけでも呪われる「呪いの家」をめぐる恐怖の物語を、25年にわたって描き続けてきた『呪怨』シリーズ。実は作品とその媒体によって、女性幽霊・伽椰子の「カメラ目線」の秒数が大きく異なっている。血まみれの伽椰子が階段を這って下りてくる有名なシーンにおいて、伽椰子はオリジナルビデオ版では約10秒、劇場版ではなんと約50秒もの間、スクリーンの向こう側にいる観客を見つめてくる。だが、ともすれば「登場人物が在日アメリカ人に替わっただけ」のようにも見えるハリウッド版では伽椰子はほとんどこちらを向いてくれないのだ。「映画」と「視線」をめぐる問題に、この違いは何らかの示唆を与えてくれているのではないだろうか。

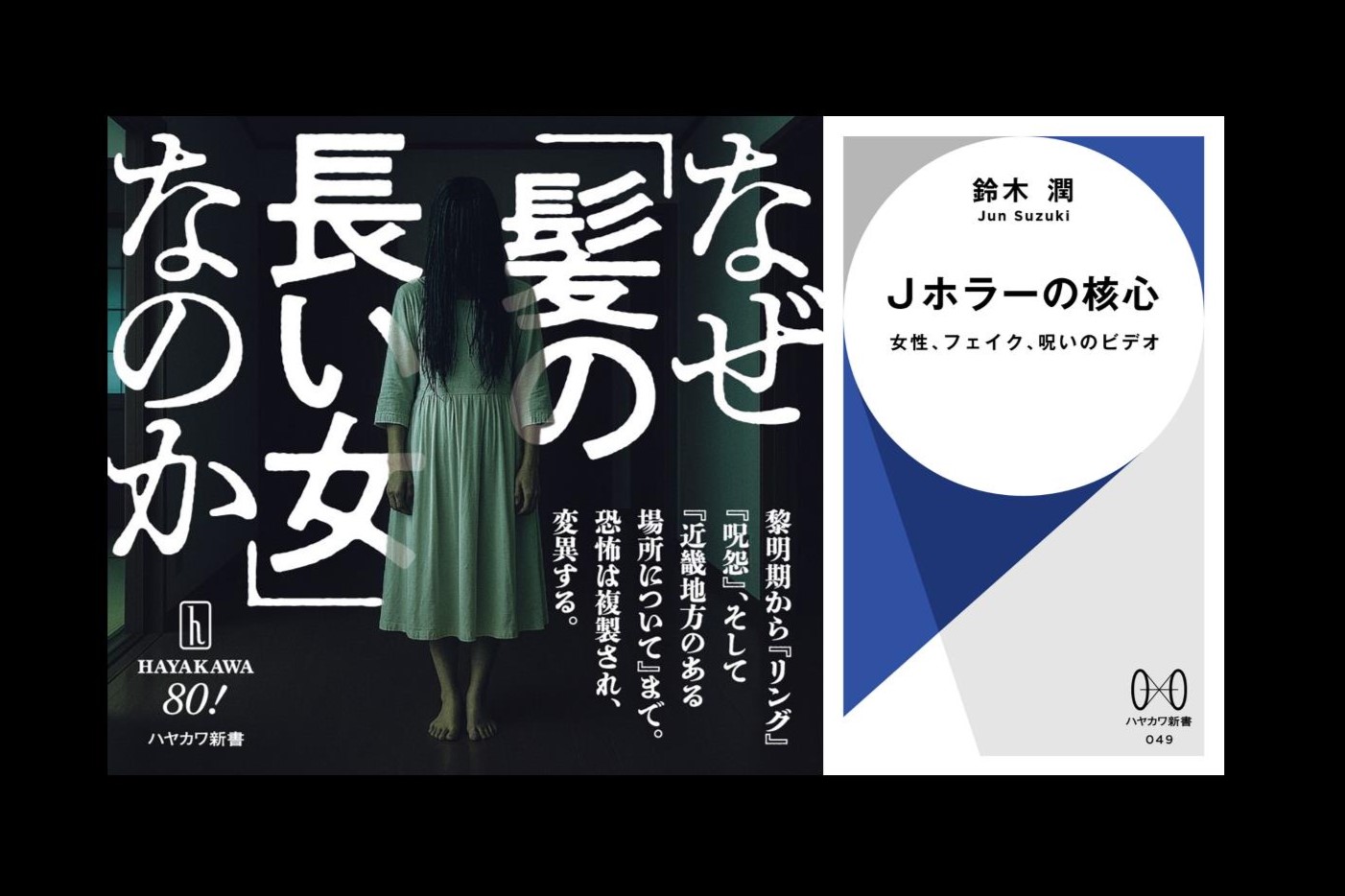

7位.『邪願霊』

(1988年、監督:石井てるよし、脚本:小中千昭)

Jホラーの源流と位置づけられる本作は、「フェイクドキュメンタリー」の体裁をとるとともに、ビデオという80年代に新しく登場した映像メディアの機能を利用して、「幽霊から見られる」恐怖を演出してみせた。そしてとりわけ興味深いのは、女性幽霊の顔の表現だ。1982年のSF映画『ブレードランナー』では主人公デッカードが写真を機械に読み取らせ、肉眼では気づけない細部を明らかにしていく様子が描かれた。しかし、本作はそれとは正反対に、ビデオであるがゆえにクローズアップするほどにぼやけていく女性幽霊の顔と、真っ赤な口紅に縁どられた穴のような口を描き出し、観客をその穴へと引きずり込むのである。

6位.『残穢―住んではいけない部屋―』

(2016年、監督:中村義洋、脚本:鈴木謙一)

小野不由美の同名小説を原作とする本作は、小説家である「私」の元に届いた読者からの手紙が物語の発端となり、そこに記された怪奇現象の謎を検証し、その真相に迫ろうとする。これは、小野が愛好する『ほんとにあった!呪いのビデオ』と共通する「心霊ドキュメンタリー」に特徴的な構成である。土地の歴史が積み上げられていくように、問題のマンションの地図の上にどんどんと時代を遡りながら、半透明の紙に印刷された地図のコピーが重ねられていくとともに、「この時はこうだった」と当時を知る人々の証言も重ねられていくシークェンスこそ、本作のハイライトなのである。

「ちなみに、筆者には(第2位)『○○○』と(第1位)『○○○』を

自分のお通夜で上映しておいてほしい、という将来の夢がある。」(鈴木潤)

5位.『近畿地方のある場所について』

(2025年、監督:白石晃士、脚本:大石哲也・白石晃士)

背筋による原作小説では、朝宮運河が「ファウンド・ドキュメント(文書)もの」(https://book.asahi.com/article/13594658)と呼称するように、語り手たちが集めていた資料群が提示され、読者自身が物語を「見つけ出す」ことに重きが置かれていた。しかし2022年の映画『スキナマリンク』が多くの観客を困惑させたように、観客自身が物語を「見つけ出す」映画のリスクは大きい。そこで映画版では、膨大な映像資料「ファウンド・フッテージ」を積み上げて、密かに「自らの悲願のために文字通り突き進んでいく瀬野の物語」の流れに観客を載せ、結末まで導いた。瀬野の物語を「見つけ出せなかった」からこそ、観客は終盤の展開に呆然と立ち尽くすのである。

4位.『貞子vs伽椰子』

(2016年、監督・脚本:白石晃士)

タイトルからして完全なネタ映画かと思いきや、実に真摯に作られた作品である。『サユリ』と『近畿地方のある場所について』を観て確信したが、白石は原作における恐怖のポイントを掴んで拡大しながら、自身の持ち味を組み込んで作品を作り上げるのが巧みだ。「貞子の目を見るな」という常盤経蔵による忠告や、貞子の攻撃を受けた伽椰子の目から大量の髪が飛び出す演出、そして貞子と伽椰子がひとつになって生まれた怪物の巨大な目。白石は、貞子の恐怖の根幹をなす「見る怪物」としての側面を見事に昇華してみせているのである。

3位.『リング0~バースデイ~』

(2000年、監督:鶴田法男、脚本:高橋洋)

その出自ゆえに「化物」に成り果てるしかなかった貞子の悲劇的な運命と、劇団員の遠山博との悲恋を描く本作は、ホラー映画というよりもメロドラマというべきだろう。しかし、筆者にとってこの作品で最も恐ろしいのは、映画に映り込む何者かの存在である。楽屋に吊り下げられた衣装の間からそっと伸びる手、舞台の本番中にパニックを起こす貞子の背後に立つ人影。2000年代初頭、テレビ番組で「映画に映り込んだ本物の幽霊」という文脈で紹介されたこれらの映像は、未だに筆者の脳裏に焼き付いて離れず、本作を「ホラー映画」として印象付けている。

2位.『リング』

(1998年、監督:中田秀夫、脚本:高橋洋)

哲学者ジュリア・クリステヴァは、ペルセウスが「見る怪物」メドゥーサを退けられたのは、盾に映った彼女の像を見ていたからだ、と分析した(※1)。だが同じく「見る怪物」である貞子はメドゥーサとは逆に像から実体へと姿を変え、「呪いのビデオ」の視聴者を睨み殺すのである。テレビ画面を塞げば助かるのでは?という浅はかな思惑は、既に2017年の『ザ・リング/リバース』で打ち砕かれている。ちなみに、筆者には『リング』と『女優霊』を自分のお通夜で上映しておいてほしい、という将来の夢がある。貞子のあの力強過ぎる「目」に見送られて旅立ちたいものだ。

※1 ジュリア・クリステヴァ/星埜守之・塚本昌則訳(1998=2005)『斬首の光景』みすず書房、46頁

1位.『女優霊』

(1996年、監督:中田秀夫、脚本:高橋洋)

「映画についての映画」という入れ子構造を持つ本作は、撮影現場の活気ある様子のみならず、その「裏側」をも描く。撮影現場を知らない筆者にとって、カメラの後ろに数多くのスタッフが控え、固唾を飲んで「カット」の声がかかるのを待っている景色でさえも興味深い。本作で素晴らしいと思うのは、物語の終盤、転落死した新人女優の代役を立てて撮影されるラストカットにおいて、映画の中の世界と外の世界との境界とが融けていく場面である。それまでは映画の中と外を隔てる役割を担っていた監督の「カット」の一言が、この場面においては代役の女優のけたたましい笑い声にかき消されてしまう。「女優霊」は既にフィルムの外へ侵食しているのだ。

「Jホラーの核心: 女性、フェイク、呪いのビデオ」

著者・鈴木潤のサイン本を抽選で5名様にプレゼント!

<応募方法>

応募締め切りは2025年11月30日(日)

応募方法は、WEB映画マガジン「cowai」X公式アカウント(@cowai_movie)をフォローし、該当するプレゼント記事ポスト( https://x.com/cowai_movie/status/1987571034619621742 )をリポスト(RT)してください。

<抽選結果>

締め切り後に抽選を行い、当選された方に「cowai」公式XアカウントよりDMで通知後、発送させていただきます。

(諸般の事情や、災害、キャンセル発生等やむを得ぬ事情でご連絡や商品の発送が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください)

皆様のご応募お待ちしています!

【応募の注意点】

〇当選後にご連絡が可能な方のみご応募ください(日本国内のみ有効)。個人情報につきましては、プレゼントの発送以外には使用いたしません。

〇当選品は出版社よりご提供いただいたプロモーション目的の非売品扱いとなります。

※非売品につき転売目的のご応募は禁止とさせていただきます。

〇当選のキャンセルが発生した場合は再度抽選を行う場合があります。

〇抽選結果や抽選経過に関して個別のお問い合わせには応じられませんので、あらかじめご了承ください。