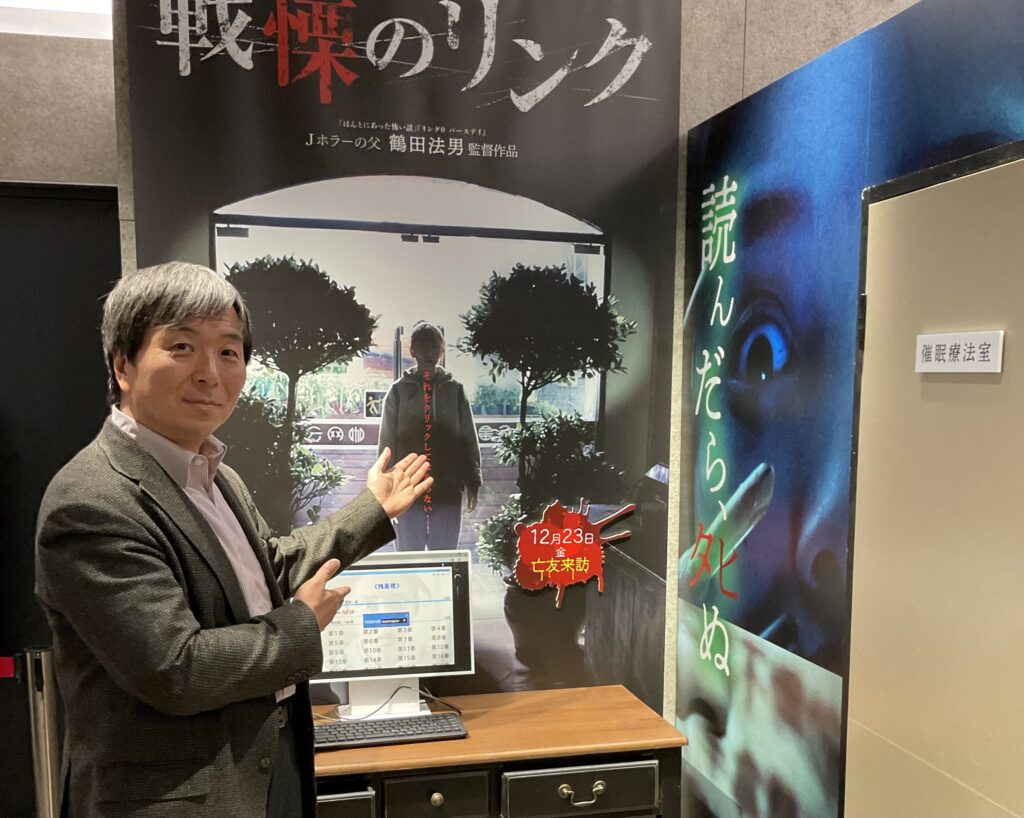

Jホラーの父・鶴田法男監督が仕掛けた、

ネット小説が洗脳する恐怖の深淵を描くAIサスペンス・スリラー

Jホラーの父と呼ばれるきっかけとなり、世界を席巻するJホラーの監督たちに多大なる影響を与えたデビュー監督作のオリジナルビデオ映画「ほんとにあった怖い話【新装版】」が10月26日にDVD発売され、ホラー・ファンの間で大きな話題となった、『リング0』『おろち』の鶴田法男監督(当サイトでも「Jホラーのすべて 鶴田法男」を好評不定期連載中)。

12月14日には小説家として関連シリーズ80万部突破の「恐怖コレクター」の第20巻の発売や、2023年には舞台化が決定するなど、ますます注目が増している鬼才が、中国に招へいされて監督を務め、Jホラーのテイストをサスペンス・スリラーに盛り込んだ作品『戦慄のリンク』(原題・網路凶鈴)が12月23日(金)より新宿シネマカリテほかにて絶賛公開中だ(シネマカリテでの上映は1月13日(金)まで)。

今回は、鶴田監督の「cowai」単独インタビューを掲載する。

「映画に人生を賭けて良かったと思った仕事でした」

『戦慄のリンク』鶴田法男監督単独インタビュー

――本作は、“Jホラーの父”の最新作ながら、ホラーではなく、AIサスペンススリラーと銘打っています。まずは監督から、本作の見どころについて、お聞かせください。

鶴田 乱暴な言い方になりますけど、中国ではホラーは作れないんですよ、残念ながら。僕自身は、中国でホラーを作ったつもりだし、限りなく古典的なJホラーの演出で撮っています。だから日本人からしてみると、ちょっと見飽きたかもしれない貞子っぽい幽霊が出てくるし、いろいろと典型的なJホラーのお約束をみんな守った作品です。最初から、そうした作品を狙ったわけではなく、中国の厳しい規制の中で、やむを得ない選択だった部分はあります。中国映画では、幽霊の存在を肯定して描いてはいけないとか、事件が起きた時には警察が解決するというルールがあったり、日本でホラーを作る時のように、当たり前にできることができないんです。

そういう中国の厳しいルールの中で作った作品であり、どうしても日本で考えられるJホラーにはなりえない。それで日本のホラー好きの皆さんには「ホラーではなくて、サスペンススリラーです」って言い方をしているんです。

でも中国ではこの手の作品があまりないのは事実で、僕も呼ばれて行った以上は、できる限りオーソドックスなJホラー作品にしてやろうと取り組んだ作品ではあります。

――中国のロケーションが独特の雰囲気を醸し出し、それでも鶴田監督らしさが全編に漂う、新鮮な面白さがありました。

鶴田 ありがとうございます。逆に中国の規制があった中で、典型的な鶴田法男のホラーを作ってみたらこうなった…という映画業界でよく言われる「化学反応」でしょうか。この監督と脚本家と役者が、一見、水と油に思えるんだけど、合わせてみたら意外にも面白いことになった…みたいな作品は昔からあるので。そういう化学反応が起きたんじゃないかなって思っています。

――引いた画が“人の顔”に見えるとか、そうした、さりげない映像の仕掛けが秀逸に感じました。これらは、心霊ホラーがNGという逆境の中で、あえて生み出された演出なのでしょうか。

鶴田 おっしゃる通り、トリックアートを作中に取り込んでみようとか、正直、日本で作っていたら思いつかなかったようなことを、いろいろとやりましたからね。あと、やっぱり予算が潤沢にあったから、豪華なセットを組んだり、機材も『リング0』や『おろち』でも無理だった、最新のものを使ったりとか。これまで不可能だったことにいろいろ挑戦できたと思いますね。

「撮影入って、四、五日の間は、結構喧嘩っぽいことになっちゃって、

うまく進まなかったんです」

――予算的には、鶴田監督のキャリアの中でどの位の位置なんですか。

鶴田 僕の作品で、一番お金がかかっているんですよ。

――やはり予算が画面に反映されている?

鶴田 さすがに全部画面に反映されているとは思いませんが、でも少なくとも、無茶な徹夜とかはなかったんですよ(笑)。

――てっぺん(深夜12時)超えは日本では珍しくないですよね。

鶴田 これって重要で、やっぱり日本で映画を作ってると、二日三日寝ないとかね。そこまでいかないにしても徹夜に近い状態で、一日二時間とか三時間しか寝れなくて、それで1週間ぐらい撮影するみたいなことになっちゃうことは多々あるんですけど、今回に関しては、そんなことは全くなかったですから。

あと、例えば、スタッフ、キャストが同じホテルに泊まっているから、明日の撮影に不安があったりすると、すぐ役者に助監督が声をかけてくれて、その夜に、ホテルのスタッフルームに集まってリハーサルをやって、明日の撮影に挑むなんてこともできた。そういう意味では自分的にはすごく贅沢に作れたんです。

――撮影日数的にはどれぐらい?

鶴田 当初は1ヶ月半の予定で組んで、これは日本の全国公開作品のアベレージではあるんですけど、予想に反して撮影が順調に進んじゃって、1ヶ月で終わっちゃったんです。

――では、現場はかなりスムーズだった?その辺りは鶴田監督の信頼できる日本人スタッフを招聘できたことが大きかったんでしょうか。

鶴田 そうです。キャメラマンの神田(創)、照明の丸山(和志)、編集の須永(弘志)に関しては、僕が一番信用できるスタッフとして現場に連れていったんですよね。正直に言うと、最初、中国の人たちは我々のやり方に馴染めないし、いろいろと不安があったんで、撮影入って、四、五日の間は、結構喧嘩っぽいことになっちゃって、うまく進まなかったんです。

で、編集の須永にその四、五日間に撮ったものを繋げてもらったんですよ。それを夜、みんなで見ようって言って見たら、みんな「おおっ、ちゃんとしてるじゃん」って(笑)。そこから信用してくれて、すごくスムースになった。実は、中国の映画の撮り方ってアメリカ方式だからマルチカメラで撮るんですよね。一つの芝居を三、四台のカメラで一気に撮るってやり方。しかも、芝居を変えて何テイクもやるみたいなやり方をするわけですよ。だから事前にカット割りをするということをしないんですよね。

だけど我々日本映画は、基本1キャメで事前にカット割りをしていくわけですよ。特にホラーものだから、どうしても(ライティングで)陰影をつけないと、光と影を作ってあげないとホラーにならない。たとえば、「渡る世間は鬼ばかり」みたいな、マルチキャメラで、どっから撮っても成立するようにするってことは、光が全部回っちゃってるんで、やっぱりホラーにならないんですよね。それで最初に「1キャメで撮る」って言ったら、その段階で中国のスタッフは「そんなもん絶対撮り終わらない」って話になって。準備段階で揉めましたよね。ところが、1キャメで1枚(カット)ずつ画を作っていくっていう撮り方をして、実際繋げてみたら、ちゃんとしていることがわかって、撮影が円滑に進むようになったんです。

――マルチカメラをはじめ、中国側の言われるままに撮っていたら、「ここに来た意味がない」という感じになっていたかもしれませんね。

鶴田 最初は「キャメラマンを中国人にしろ」って、何人か紹介されたんですけど。いやまあ、確かに、すごい立派な作品をお撮りになってるキャメラマンもいて、そりゃ画的に素晴らしいけど、この人は僕の望んでるものを本当に作れるのかなっていう思いが強かった。(撮影の)神田創も当時はまだ若かったから、向こうの人間は「こんなやつでいいのか」みたいな話が出たんだけど、「彼は若いけどめちゃくちゃ優秀だ」って話を散々して最後、説き伏せたんですよ。

――結果的に先程の“化学変化”が生まれたんですね。確かに見たこともない映像ですね。

鶴田 いろいろと規制はあったけれども、肝心の画作りに関しては、僕の意向をくんでくれたから感謝しています。だから、上海っていう特殊な街を舞台にして、僕のいつもの撮り方で撮ったことによって、何かすごく新鮮な作品になっている気はします。

「日本の怪奇映画の雰囲気が、

自分の作品でできたというのが、すごく嬉しかった」

――本作の恐怖的なポイントを教えて下さい。

鶴田 廃病院って、僕の作品にはよく出てくるんですけど、どうしても既視感はある。でも今回の廃病院は、日本の病院じゃないから、そうならなかった。当たり前ですけどね。

要するに、上海って西洋建築が多いじゃないですか。あの病院もイギリス人が建てたそうなんです。だから日本の病院とは全然違っていて、そこに貞子っぽい幽霊を立たせて歩かせた時に、なんかまるで、それこそ僕の好きな、『回転』とか『たたり』とか『古城の亡霊』とか、お城を舞台にした、ああいった西洋のホラー、怪奇映画の雰囲気に近いものが出来上がった。

――怪奇映画的な雰囲気は初めてなんでしょうか。

鶴田 近いことは『おろち』でもやってはいるんですけど、『おろち』は、日本と西洋が融合した感じなんですけど、上海のあの感じって、何て言うのかな、日本の西洋風の感じともまた違うんですよね。「本格的」と言ったら失礼かもしれないですけど。だから、この『戦慄のリンク』はJホラーというより怪奇映画なんですよね。本当に風景が変わると、こんなに違っちゃうんだなって。黒沢清さんの『スウィート・ホーム』とか、「血を吸うシリーズ」が持っている日本の怪奇映画の雰囲気が、自分の作品でできたというのが、すごく嬉しかったですね。

――西洋的な雰囲気の中で、貞子的な幽霊をどう撮ろうと思ったんですか。

鶴田 正直な話をすると、最初は、実は貞子じゃない新しい幽霊のイメージにしようとしていたんですよ。せっかく中国に行くんだから、逆に新しいことをやってやろうと思って、ああいう白い衣装じゃなくて、髪の毛も長いわけじゃなくて、もっと変わったことやってやろうと思って、そういう方向で脚本を書いたんですけど……。とにかく中国の審査で、電影局に脚本を提出すると、ことごとく「駄目出し」が出てくるわけですよね。結局、新しいことをやろうとすると、審査は通過できないと思った。だからもうイメージしやすい、要するに「リングの貞子」みたいなイメージしやすい書き方をしてあげると、向こうも理解できるみたいで、やっとOKしてくれて。ひねりすぎちゃうと、電影局の連中が理解できないみたいで、ことごとく駄目出しされちゃうんです。怖いんでしょうね。理解できないことをOKして、結果的に反中国的な内容になっちゃったりとか、そういう風になるのを怖がっているのかもしれないですね。

――上海で、鶴田さんが貞子風の幽霊を撮るというのも、日本のホラーファン的にはそれはそれで面白いなって思いますけどね。

鶴田 どうなんですかね、今いろんな方に試写で見ていただいて、やっぱり典型的な貞子っぽい幽霊が出てきて、「またかよ」って思ったみたいなことを言ってる方もいて。でも中盤から段々それが変わってくるわけじゃないですか。だから最初に、どこに期待をされるか、つまり僕が中国に行って撮ったんだから全く違う何か新しいJホラーができてるんじゃないかってことを期待されている方と、僕が中国に行ってもスポイルされることなく、典型的なJホラーを撮っているんじゃないかって期待している方と、元々この映画を見る時の姿勢によって全然違ってきちゃうと思うんですよ。

――例えば「ほんとにあった怖い話」の「霊のうごめく家」でも、貞子タイプじゃない幽霊が出てくるわけですから、新しいものも見てみたいところもすごくあるんですけど。

鶴田 最初は今までやってきた「ほんとにあった怖い話」の病院版とかひっくるめていろいろ全部ごちゃっと詰め込んだようなものもやりたかったんですよね。例えば、フジテレビの「ほんとにあった怖い話」の中で一番評判がいい佐藤健さん主演の「顔の道」とか。ああいう感じの「首のない幽霊」が出てきて襲ってくるみたいなね。そういうようなことも最初はやろうとしたんだけど、もうことごとく駄目出しが出たんで(断念しました)。

――なるほど。上海で「顔の道」ですか。それは見たかったですね。

鶴田 残念ですが。こういう形で完成して、ちゃんと公開できてるってところまで持ち込めただけでも、よかったかなと思います。

――制約があったとはいえ、予算的には現場に余裕があり、監督の画作りも納得のいくものができたということでしょうか。

鶴田 そうですね。僕的には納得いってます。スタッフはどう思っているかわからないんですけど、僕としては、画的にはすごくやりたいことがやれた。

「役者さんの多くが、日本ではありえない、

びっくりするような人が多くて大変でした」

――逆に現場で大変だったことはありますか?

鶴田 上海に上海影視楽園(しゃんはいえいしらくえん)っていう大きなスタジオがあるんですけど、そこで撮影している時、スタジオだからいろんな撮影の組が入っています。日本だと、オープンセットで撮影をする場合、他の組と本番がぶつからないように、スタジオ側が調整してくれるわけですが、中国はそういうことをしてくれない。こっちが本番の時、すぐ隣で、すごいエキストラがいっぱい出てきて、「うわーっ」てモブシーンみたいなのを撮り始めて。こっちが「本番」って言ってるのにお構いなしに、向こうも本番が始まっちゃって。だから、こっちはもう撮れないんですよ。音も録るから。僕ら日本チームが「おい、これなんだよ。スタジオは仕切らないのかよ」って怒ったら、中国の関係者がみんな首を横に振って「いや無理無理無理」って言うわけですよ。「えっ、なに、どういうこと?何が無理だよ」って怒るけど、相手は「だって向こうに比べて、こっちは予算少ないもん」、「向こうはすごいお金をかけている作品。スタジオにもお金いっぱい払っている」と。それで「うちらはそこまでのお金払っていないから、何言っても絶対に話を聞いてくれないよ」って。僕らも呆れて「そういう世界なの!?」って。あれは大変でした。

――中国らしい階級社会というか

鶴田 本当に、力の強いものが勝つ世界です。でも向こうの人たちはそれに慣れているから、役者が芝居をしている最中に、向こうで「うわーっ」て、すごい声が上がって、「カット。もう1回やろう」って言ったら、録音部は「どうせ後でアフレコするから大丈夫だよ」って気にしない。日本ではシンクロにこだわりますからね。そこら辺ちょっと価値観が違う。あと、照明でも悩まされた。夜のシーンで隣の大作が巨大な照明組んじゃって。こっちは病院の屋上のシーンで照明を組んでいたら、隣の巨大な明かりがこっちに入ってきちゃうんですよ。僕らが狙った照明が組めないから、撮影にならないよって。結局、もめにもめて、あの時は深夜の二時、三時までかかりましたからね。

――スタッフは日本人ですが、俳優はすべて中国の方がやられてると思うんですけど、そのあたりは演技指導的にはいかがだったんですか。鶴田さんはハリウッドでも撮られているわけですから、アメリカの俳優との違いはあるんでしょうか。

鶴田 僕はハリウッドといっても、そんな一流どころとは仕事してないからあれだけど、中国の役者さんとアメリカの俳優さんではあんまり変わらない感じでしたね。いずれにせよ、日本人からするとちょっとありえない感じ(笑)。まず、なにより同じ芝居を二回やってくれない。毎回、芝居を変えちゃうから。こっちはワンキャメで撮るじゃないですか。そうなるとやっぱり同じ芝居を繰り返してもらわないと、カットが繋がらないんですよ。

しかも、日本で言うところの記録さんみたいな人が居ないから、芝居の繋がりとか、きっちり見てないから。それはもう参りましたね。

――じゃあ、編集は大変だったんじゃ?

鶴田 編集マンの須永は『リング0』の時から、僕のほとんどの劇場用映画を繋いでくれてます。彼じゃないと成立しなかったかもしれないですね。普通の日本の編集マンだったら、「こんなのつながんねえや」って怒り出しちゃう。ただありがたかったのは、主演のスン・イハンが本業モデルなので、芝居の経験が浅かったんですよ。だから撮影に入る前に「とにかくリハーサルをやらしてくれ」って。それに、主演男優のフー・モンポ―も台湾人で彼も日本でロケしてる作品とか経験があって、台湾の人って日本びいきなところがあるので、日本のやり方が結構わかってるんですよね。だから二人の芝居に関しては、撮影前にリハーサルを何度もやったんですよ。そういう日本的な撮り方に対して、二人はすごくよくやってくれたんですけど、それ以外の役者さんの多くが、日本ではありえない、びっくりするような人が多くて大変でした。

――具体的にどの辺りが“ありえない”のでしょうか。

鶴田 例えば、ツーショットを撮って、次は(別のアングルから)「ナメに入りましょう」「ワンショットで抜きますよ」って話して本番になった時、相手役の俳優もセリフがあるのに、いきなりスマホをいじり始まっちゃうんですよ(笑)。芝居の本番でですよ。セリフを言いながら、(カメラに写らないアングルで)スマホをいじっている。向こうの人はみんなそんな感じ。キャストに限らずスタッフもそうなんだけど、自分のパートの仕事が終わると、ぺちゃくちゃぺちゃくちゃお喋りして、それが聞こえてくるわけですよ。日本の現場だったら、みんなまずお喋りをすることはないし、本番始まったら全員こっちをしっかり見ててくれるんだけど、中国は、自分の仕事が終わった後は全然知らんぷりになっちゃう。

――客観的に見たら面白いんだけど、監督としては困った現場ですよね。

鶴田 まあ、慣れましたけどね。最初の二週間はいろいろとありましたけど、後半の二週間に関しては、主演の二人だけの芝居だけを撮ることも増えてきたし、あと、警察のリー隊長の役者シャオ・ハンがベテランで、元々日本で歌手活動をやっていた方なので、日本のやり方もわかっていて。後半は彼ら三人(の物語の撮影)に絞られてきたから、本当に楽でしたね。楽しかったですよ。何も言わなくてもみんなきれいに芝居を作りこんできましたからね。

――制約はあったけど、「これは俺の作品じゃない」みたいにはならなかった?

鶴田 全然そんなことはなかったですね。それを言うなら、むしろ日本の方が、いろいろ口出しされる(笑)。スポンサーの関係とか、テレビ局の意向とか、特に最近は日本の場合、コンプライアンスがものすごくうるさいから。それでいろいろできなくなっちゃったりとか。中国では確かに規制がいっぱいあったけど、日本のゴールデンタイムのテレビドラマなんかをやっていると、僕は中国だけがそんなに規制だらけとは思えないんです。

「【三鷹オスカー提供】で、公開が実現できたことは、大きな夢が一つ叶ったなと。

映画に人生を賭けて良かったと思った仕事でした」

――中国の公開から二年ぶりにやっと日本でも公開されましたが、時系列的には最初に監督のオファーがあったのはいつ頃なんですか。

鶴田 最初は2016年9月ですね。もうかなり前です。日本のあるプロデューサーを介して依頼されたんですけど、最初は僕は話半分でしか聞いてなくて。当てにならないと思って。ただあの頃って映画に限らず凄かったじゃないですか、中国が。インバウンド需要とか。実際、僕も中国から仕事のお話をいくつか聞いていたんですよね。だからそういう流れはあるんだよなと思った。

――正式なオファーを受けて、中国との映画の仕事はどこから取り組んだのでしょうか。

鶴田 まずは脚本開発に1年かかっています。最初に話した通り、なかなか審査に通らなかったんで。脚本に関しては、僕も向こうに行って脚本家と打ち合わせをして、日本に戻ってきてからはWeChat(中国版のLINE)があるから、それでやり取りをするって形で脚本はできました。でも脚本はなんとかなったけど、実際のロケハンとか、役者を決めるためのオーディションは当然向こうに行くしかなくて、二週間の滞在を何度か繰り返しました。

――撮影開始は?

鶴田 撮影に入ったのは2017年12月8日です。具体的な準備に入ったのは2017年11月で、インの1ヶ月ぐらい前ですね。11月10日ぐらいから向こうに行ってました。

――撮影後のポスプロなどは順調でしたか?

鶴田 いや(苦笑)。2018年1月の頭に撮影が終わって、その後、編集等々でいろいろあって、ここでも何度も審査が入ったりして、完成まで時間がかかりましたね。ようやく作品が完成したのはゴールデンウィーク明け。さらに、ここからまた審査が入るんですよ。で、最後に「審査が通過したよ」って連絡をもらったのは翌年、2019年の7月でした。

――なんと完成してから一年以上ですか。

鶴田 そうなんですよ。で、2019年の年末に公開するという話だったのが、それもいろいろあって延期になり、今度こそはと思ったら、不運にもコロナになっちゃった。2020年の頭ですね。「これはどうしようもないな」って諦めていたんだけど、2020年のハロウィンの10月30日に公開することになった。当時の中国国内では、なんとなくゼロ・コロナ政策がうまくいって、劇場を閉じていたのが復活するからって話だった。ただ、僕は当時、コロナで中国に行くこともできないでしょ。いろいろとプロモーション用の映像を撮って向こうに送ったりしたんだけど、コロナの真ん中での上映だったから、思うような結果にならなかったんですよね。褒めてくれる人は褒めてくれてましたけど、あんまりいい形での公開にはならなかったので、そこは悔やまれますね。とにかくコロナ禍で中国の劇場も、何十億というお金をかけて作った、いわゆる国策映画みたいな方を優先しちゃうから。難しいですが本当にコロナがなかったらまた全然違ったんじゃないかなと思います。

――中国でのヒット次第では、日本での公開も、また現在とは違った形になったかもしれませんね。

鶴田 紆余曲折があって結果として、僕はこの作品を日本で公開するために、半分自腹を切る形なりました(鶴田監督の兄が経営する会社・太陽興業と、フィールドワークスの共同買い付け)。今、提供のところに「三鷹オスカー」って入っているのはそのためです。ご存じの人もいると思いますが、三鷹オスカーは僕の親父が社長で経営していた映画館です。(今回の買い付けは)やむを得ない事情ではあったのですが、でも、三鷹オスカーの名前をああいう形で入れることができたのは、僕的には感無量でした。

――三鷹オスカーは私も何度も通ったことがあります。東京を代表する名画座の一つだったと思います。ここで知った名作は多いですね。

鶴田 三鷹オスカーには、うちの兄貴が番組編成という形で入っていたんですけど、結局、親父が亡くなった後も、三鷹オスカーを経営していた会社・太陽興業だけは残っていて、兄貴が社長で、僕が取締役なんです。でも今は映画関係の仕事じゃなくて、実は不動産関係の仕事。でも僕自身は子供の頃から、自分の映画館で自分の映画を上映するっていうのが夢でした。ただ、三鷹オスカーは1990年に閉館してしまったので、それ自体は叶わなかったんですけど、今回、社長の兄貴に相談してちょっといろいろ工面をしてもらった。「三鷹オスカー提供」って形で、『戦慄のリンク』の公開が実現できたことは、僕的には大きな夢が一つ叶ったなと思います。

――「三鷹オスカー提供」にはそうした事情があったんですね。そうした公開に至る背景もセットで、ホラーファンなら『戦慄のリンク』をより楽しめるんじゃないかと思います。

鶴田 そうだと思います。実は三鷹オスカーって、『エクソシスト』をね、最初に名画座で上映した劇場なんです。

――それは素晴らしい。

鶴田 当時『エクソシスト』って大ヒット映画だったから、ワーナーさんは名画座に出してなかったんですよ。うちはその昔、東映の封切館をやってたんだけど、立ち行かなくなっちゃって洋画の名画座に切り替えることになった。ただ、三鷹って洋画にお客さんが入らないって、ずっと言われてて。三鷹と洋画って、なんだか相性が悪かったんです。それでも、「洋画をメインとした名画座をやります」って、ワーナーさんなど当時の各映画会社に話をしに行った時、当時のワーナーさんのお偉いさんがうちの親父のことを気に入ってくれて、「特別にこれ出しますよ」って、今まで名画座に出したことなかった『エクソシスト』を出してくれてね。で、上映したら、案の定、すごいお客の入りだった。そんな劇場なんで、たぶんホラーとの相性も悪くないと思うんですよね。

――ちなみに親父さんはホラーは好きだったんですか。

鶴田 いや、大嫌いでしたね(笑)。

三鷹オスカーは当時、三本立てだったんですけど、メジャーの洋画だけでなく、それこそピーター・グリーナウェイとかゴダールとか、そういう人たちの作品を3本集めて上映するみたいなことをさんざんやっていて。もちろん中国映画も上映したし、当時はまだマイナーだった韓国映画とか、ソビエト映画もね、そういうのを3本集めてボーンと上映するわけですよ。だから当時はなかなか見られない作品を、うちの劇場が皆さんに届けて、いろんな刺激を受けて、現在活躍をされている方も少なくない。それこそ黒沢清さんもうちの劇場にしょっちゅう来ていただいているし、あと、リリー・フランキーさんとか、当時、お客さんでいらっしゃったんですよ。そういういろんな刺激をうちの劇場は与えていたわけですから、僕が中国に行って作った映画が劇場でこうやって上映されるのは、三鷹オスカーの精神を僕はなんかちゃんと引き継げたかなという気がするんです、親父に怒られそうですけどね(笑)。その辺の思いを持って、この『戦慄のリンク』を見ていただくと、ありがたいかなと思いますね。

――最後に観客に向けてメッセージを。

鶴田 実は当時、僕だけじゃなくて、いろんな国の監督が中国に集まって中国映画をお撮りになってるんですけど、ちゃんと完成して中国で公開されるところまでこぎつけた作品って、実は少ないんです。僕はそれをやり遂げた一人で、しかもそれが日本でも公開されて鑑賞できるっていうのは貴重な体験だと思います。僕もいろいろ無理しましたけど、それを前例として、中国との映画のやり取りがもう少しスムーズになってくれたらいいなと思います。映画は文化の窓だし、映画には国境は無いんです。この仕事を通して、国としては理解しにくくても、庶民の心は一緒だと感じました。映画に人生を賭けて良かったと思った仕事でした。皆さんにもぜひそんな『戦慄のリンク』を味わっていただきたいと思っています。

――ありがとうございました。

三鷹オスカー提供『戦慄のリンク』公開記念

『さよなら! 三鷹オスカー(1990年12月30日)』

『戦慄のリンク』主演フー・モンボー(傅孟柏)&

スン・イハン(孙伊涵)から日本の皆さんにコメント

鶴田法男監督が語る『戦慄のリンク』の裏側

『戦慄のリンク』INTRODUCTION

本映画は、中国の小説家マ・ボヨンの原作を基に、SNSなどを介して参加者を洗脳し自殺に扇動するなど、ロシアから世界を巻き込んで大問題となった青い鯨(ブルーホエール・チャレンジ)事件からインスピレーションを受け、ネット小説を読んだ人たちが無残な死を迎える事件を解明しようとする若者たちの無意識の世界に襲う恐怖。日本の映画ではなかなかできない、隠し絵的なギミック映像も今回、鶴田監督はチャレンジしている。

主演は、台湾の人気男優で『返校~言葉の消えた日』やジャッキー・チェン製作の中国ドラマ「成化十四年〜都に咲く秘密〜」のフー・モンボーと、有名ブランドのモデルやNetflix「流星花園2018」ほか映像ドラマで活躍する中国若手期待の女優スン・イハン。

スタッフには、撮影に「鎌倉殿の13人」『曇天に笑う』の神田創、編集を『クライマーズ・ハイ』の須永弘志、音響効果に『事故物件 恐い間取り』の大河原将、照明を『私はいったい何と闘っているのか』の丸山和志、そして音楽をアニメ「約束のネバーランド」の小畑貴裕と日本の敏腕スタッフたちが集結しています。資本100%の中国映画でありながらも、日本のスタッフと融合して作られた本作品、中国映画のイメージを覆す作品となっている。

STORY

大学生のジョウ・シャオノア(スン・イハン)は、前日に電話で話した従姉のタン・ジンが自殺したことが信じられず、従姉の大学の同級生で犯罪心理学に詳しい記者志望のマー・ミン(フー・モンポー)に相談する。タン・ジンのパソコンを調べることにしたシャオノアは、ショウ・ナという女性とのチャットのやりとりと、貼られたリンクからネット小説「残星楼」の存在を知る。シャオノアはそのネット小説を読むが、突然、自分の名前を呼ぶ謎の声と“髪の長い女”が現れ、得体のしれない恐怖に襲われる。シャオノアはマー・ミンとともにネット小説の謎を探るが、やがて「残星楼」に関わっていたメンバーが次々に自殺していることを知る。そして二人にも死の恐怖が忍び寄る・・・

『戦慄のリンク』作品情報

〇スタッフ

監督:鶴田法男 脚本:ヤン・ヤン 原作:マ・ボヨン「她死在QQ上」

撮影:神田創 編集:須永弘志 美術:リー・チア 音響効果:大河原将 照明:丸山和志 音楽:小畑貴裕

○キャスト

スン・イハン フー・モンポー

シャオ・ハン チャン・ユンイン ウォン・マンディ ハン・チウチ ジョウ・ハオトン

提供:三鷹オスカー/フィールドワークス

配給・宣伝:フリーマン・オフィス

BD・DCP アメリカンビスタ 音声:北京語

映倫:G

原題:網路凶鈴 The Perilous Internet Ring ©2020伊梨大盛传奇影业有限公司

製作:2020年 中国 96分

12月23日(金)より新宿シネマカリテほか全国ロードショー!

【過去の関連記事】

東京国際叶井俊太郎映画祭-305x207.jpg)